「うつ病の治療が長引くと、医療費が心配…」

「もし入院が必要になったら、高額な請求がきたらどうしよう…」

そんなふうに、先の見えない医療費に不安を感じていませんか?

「高額療養費制度って、うつ病でも使えるの?」という疑問を持つ方も多いかもしれません。

結論から言うと、うつ病の治療でも高額療養費制度は使えます。

実は、私たちの医療費には「これ以上は払わなくていいですよ」という上限額が決められています。

それが、公的な医療保険制度の一つである「高額療養費制度」です。

この記事では、かつて入院・手術でこの制度に助けられた私が、高額療養費制度の仕組みから申請方法、そして賢く活用するためのポイントまで、どこよりもやさしく解説します。

この記事は、うつ病の治療を続けている方や、そのご家族・パートナーの方に向けて書いています。

お金の心配を少しでも軽くして、安心して治療に専念するための「お守り」になる知識です。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

【大前提】高額療養費制度とは?まず知っておきたい3つのポイント

「難しそう」と感じる方が多い制度ですが、要点さえ押さえれば仕組みはとてもシンプルです。

ここでは「最低限これだけ知っておけば大丈夫」という3つのポイントに絞って解説します。

1. 医療費の自己負担には「上限」がある制度

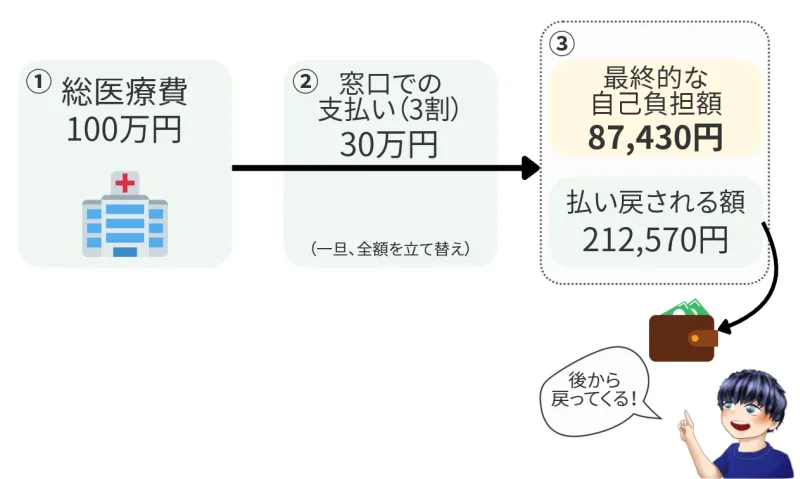

高額療養費制度とは、1ヶ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が後から払い戻される制度です。

つまり、どんなに高額な治療を受けたとしても、保険適用される医療費であれば、私たちの最終的な支払い額には「上限」が設けられている、ということです。

文字だけでは少しピンとこないかもしれないので、次の図で仕組みをイメージしてみましょう。

▲このように、上限を超えた分は後から戻ってきます

2. うつ病の治療はもちろん、他の病気やケガも対象

この制度は、うつ病などの精神科での通院・入院ももちろん対象です。

さらに、内科や外科、歯科など、公的医療保険が適用される医療費であれば、すべてが対象になります。

特定の病気やケガに限定されたものではないのです。

うつ病の治療中は、ストレスなどから他の身体的な不調を併発しやすい傾向もあります。

そんな「もしも」の時にも、この制度が経済的な支えになってくれることを覚えておきましょう。

3. 利用するには「自分で申請」が原則

とてもありがたい制度ですが、一つだけ重要な注意点があります。

それは、原則として「自分で申請」しなければ利用できない場合が多いということです。

病院の窓口で「あなたは対象ですよ」と教えてくれることは、あまりありません。

【私の体験談】

ただし、一部の健康保険組合(健保)などでは、後日「払い戻しの対象ですよ」と知らせてくれたり、自動的に口座に振り込んでくれたりする親切なケースもあります。

しかし、国民健康保険(国保)などでは通知が来ないことも多いため、基本的には「自分から動かないと制度を活用しきれない」と覚えておくのが確実です。

【体験談】医療費14万円が8万円に。私が高額療養費制度に救われた日

ここで、少しだけ私の体験談をお話しさせてください。

今から10年以上前、私は大腸ポリープの切除手術のため、3日間入院しました。

幸い手術は無事に終わったのですが、退院時に受け取った請求書を見て、血の気が引きました。

請求額は、約14万円。

当時の私にとって、突然の14万円という出費はあまりにも大きな負担でした。

「どうしよう…」と頭が真っ白になっていた時、会社で加入していた健保の担当者から「高額療養費制度の対象になるかもしれません」と連絡があったのです。

その後、病院の相談窓口でも詳しく教えてもらい、安心して手続きを進めることができました。

後日、言われた通りに申請手続きをすると、数ヶ月後に自己負担上限額(当時の私の所得区分では約8万円)を超えた約6万円が、指定した口座に振り込まれていました。

通帳に印字された金額を見た時の、あの「ホッ」とした気持ちは今でも忘れられません。

病気の種類は違っても、突然の出費に対する不安は誰もが同じです。

この制度が、いざという時の「経済的なお守り」になることを知っておくだけで、治療に向き合う気持ちが少し楽になりますよ。

※金額や支給時期は、当時の制度や加入していた健康保険組合により異なります。

いくら戻ってくる?自己負担上限額の調べ方【3ステップで簡単確認】

では、実際にあなたの自己負担上限額はいくらになるのでしょうか?

少し複雑に見えますが、3つのステップで簡単に確認できます。

STEP1:自分の「所得区分」を確認する

まず、ご自身が加入している公的医療保険(健康保険)を確認し、所得区分を把握します。

主に以下の3つに分かれています。

- 会社員・公務員の方:健康保険組合、協会けんぽ など

- 自営業・フリーランス・無職の方:国民健康保険

- 75歳以上の方:後期高齢者医療制度

所得区分は、毎月の給与から天引きされる健康保険料の基準となる「標準報酬月額」などによって決まります。

STEP2:所得区分ごとの上限額を見てみよう

次に、ご自身の所得区分に応じた上限額を確認します。

ここでは、多くの方が該当する70歳未満のケースを見てみましょう。

| 適用区分 | 年収の目安 | ひと月の上限額(世帯ごと) |

|---|---|---|

| ア | 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |

| イ | 年収約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |

| ウ | 年収約370~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |

| エ | ~年収約370万円 | 57,600円 |

| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |

多くの方は「区分ウ(年収約370~770万円)」か「区分エ(~年収約370万円)」に該当します。

この上限額は、同じ人が同じ月に支払った医療費が対象です。

複数の病院にかかっても、同月内なら合算して申請できます。

STEP3:【モデルケース】でシミュレーションしてみよう

例として、月収30万円(区分ウ)のAさんが、1ヶ月の総医療費として100万円かかったケースで計算してみましょう。

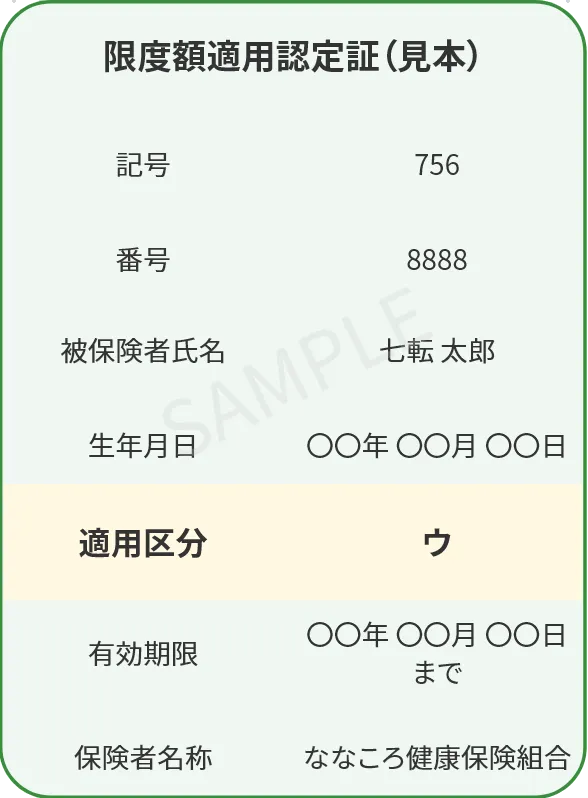

【一番おすすめ】限度額適用認定証で、窓口の支払いを最初から安く!

「後からお金が戻ってくると言っても、一時的にでも数十万円を立て替えるのは大変…」と感じる方も多いはずです。

そんな時に絶対に活用したいのが「限度額適用認定証」です。

これは、事前に申請して発行してもらうカードのようなもので、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示するだけで、その月の支払いが自動的に自己負担上限額までになるという、非常に便利な制度です。

先ほどのAさんの例で言えば、この認定証があれば、窓口での支払いは最初から87,430円で済み、30万円を立て替える必要がなくなります。

入院や手術など、あらかじめ医療費が高額になることが分かっている場合は、必ず事前に申請しておきましょう。

もちろん、うつ病での入院にも使えます。

【ポイント】国保・社保で申請先が違う!

この「限度額適用認定証」の申請先は、あなたが加入している健康保険によって異なります。

次の章で詳しく見ていきましょう。

【申請手順まとめ】高額療養費制度のやり方を5ステップで解説

それでは、具体的な申請手順を解説します。

「限度額適用認定証」は「事前申請」、高額療養費の払い戻しは「事後申請」にあたります。

どちらも利用する制度は同じで、基本的な流れは変わりません。

STEP1:申請先を確認する(あなたの保険証はどれ?)

まず、ご自身の健康保険を運営している「保険者」を確認します。

- 国民健康保険の方:お住まいの市区町村の役所(国保年金課など)

- 協会けんぽの方:全国健康保険協会の各支部

- 組合健保の方:勤務先の会社の人事・総務部、または所属の健康保険組合

わからない場合は、会社の担当部署や市区町村の窓口に問い合わせるのが一番確実です。

STEP2:必要な書類を準備する

一般的に、以下のものが必要になります。

- 申請書(申請先の窓口やウェブサイトで入手)

- 健康保険証またはマイナンバーカード

- 本人確認書類(運転免許証など)

- (払い戻しの場合)医療機関の領収書

- (払い戻しの場合)振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

STEP3:申請書を入手・記入する

申請書の様式は保険者によって異なります。

ウェブサイトからダウンロードできる場合が多いので、確認してみましょう。

記入方法で不明な点があれば、電話などで問い合わせれば丁寧に教えてくれます。

STEP4:窓口・郵送で申請する

記入した申請書と必要書類を、指定の窓口に持参するか、郵送で提出します。

STEP5:認定証の受け取り or 払い戻しを待つ

- 限度額適用認定証の場合:申請から1週間ほどで、自宅に認定証が郵送されてきます。

- 払い戻しの場合:申請から約3ヶ月後を目安に、指定した口座に差額が振り込まれます。(※期間は加入している保険者によって異なります)

高額療養費制度のよくある質問(FAQ)

家族の医療費と合算できますか?(世帯合算)

はい、できます。同じ医療保険に加入しているご家族であれば、同じ月にかかったそれぞれの自己負担額を合算して申請することが可能です。合算した額が上限を超えれば、払い戻しの対象となります。

自立支援医療制度と併用できますか?

はい、併用できます。その場合、まず自立支援医療制度で自己負担が1割になります。その上で、1割負担の支払額が自己負担上限額を超えた場合に、高額療養費制度が適用される、という順番になります。

確定申告の「医療費控除」とはどう違いますか?併用できますか?

はい、併用できます。ただし、確定申告で医療費控除を申請する際は、年間に支払った医療費の合計額から、高額療養費制度で払い戻された金額を差し引いて申告する必要がありますのでご注意ください。

精神科の入院形態(任意入院・保護入院など)で違いはありますか?

いいえ、違いはありません。保険診療である限り、どのような入院形態や病棟(閉鎖病棟、開放病棟など)であっても、この制度の対象となります。

対象にならない費用はありますか?

はい、あります。以下の費用は対象外となり、全額自己負担となりますのでご注意ください。

- 入院時の食事代(食事療養費)

- 差額ベッド代(個室代など)

- 先進医療にかかる費用

- 保険適用外のカウンセリング費用

申請に期限はありますか?

はい、あります。医療費を支払った月の翌月の初日から2年以内です。もし忘れていても、2年以内であれば遡って申請することが可能です。

会社経由で申請したら、うつ病だとバレますか?

原則として、会社(事業主)に傷病名などの詳細な医療情報が通知されることはありません。

ただし、会社の健康保険組合を通じて申請書類を提出する場合や、会社経由で「支給決定通知書」が届く場合などは、「高額な医療費がかかっている事実」や「申請手続きをしたこと」は会社側に伝わります。

どうしても心配な場合は、会社の担当者ではなく、ご加入の健康保険組合の相談窓口へ直接「プライバシーに配慮してほしい」と相談してみることをおすすめします。

どこに相談すればいいかわかりません。

まずは、ご自身の保険証に記載されている「保険者(発行元)」に問い合わせるのが一番です。もしそれでも不安な場合は、病院にいる医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談するのもおすすめです。制度のプロが親身に相談に乗ってくれます。

知っておくだけで、医療費の不安はぐっと軽くなります。制度はあなたの味方です。

まとめ:お金の心配を減らして、安心して治療に専念しよう

最後に、この記事の重要なポイントをもう一度振り返ります。

治療を安心して続けるためにも、まずはお手元の保険証やマイナポータルで、あなたの申請先(保険者)をチェックすることから始めてみてください。

この記事が、あなたの経済的な不安を少しでも和らげるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

お気軽に感想をどうぞ