- 自己肯定感とは何か知りたい

- 自分に自信がなく自分を変えたい

- 人生に生きづらさを感じている

自己肯定感とは簡単にいうとなに?

ここ最近「自己肯定感」って言葉をよく聞かない?

うん。よく耳にするし、関連する本もたくさん出版されてるよね。

でも、そもそも自己肯定感ってなに?

意味がふわっとしてるんだけど…。

そうだね。ちょっと言葉の定義を見てみようか。

自己肯定感の定義とは

自分のあり方を積極的に評価できる感情、自らの価値や存在意義を肯定できる感情などを意味する語。 自己否定の感情と対をなす感情とされる。

出典:実用日本語表現辞典

自分の価値を肯定できるってそのままじゃない笑 自尊心とかプライドみたいなもの?

ちょっと違うみたいだよ。

そもそも「自己肯定感」という言葉は1994年に臨床心理学者の高垣忠一郎氏によって提唱された言葉で歴史が浅いんだ。

なんかもやもやする。もっとわかりやすく教えてよ。

各研究者によって定義が微妙に違うんだよね。

なので、提唱者である高垣忠一郎氏の定義で話を進めていくね。

自分自身のあり方を肯定する気持ちであり、自分のことを好きである気持ち。

これなら、イメージしやすいわ。

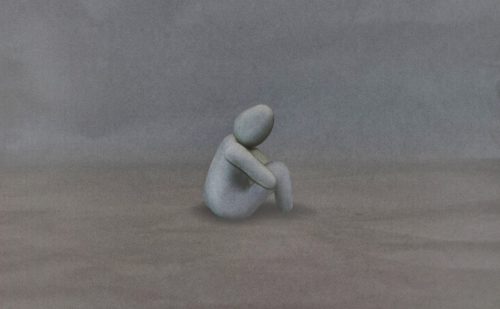

自己肯定感が低いとどうなるの?

自己肯定感が低いとはどういうこと?

自己肯定感が「自分自身のあり方を肯定する気持ちであり、自分のことを好きである気持ち」であるなら、自己肯定感が低いとは「自分を肯定したり好きな気持ちが低い」と言い換えられます。

更に極端に言い換えれば、「自分を否定したり自分が嫌い」とも読み取れます。

自分が嫌いっていうのはつらいわね…

自己肯定感が低い人の特徴とは?

自分自身を否定する気持ちが強いと以下の傾向にあります。

- 自信がなく受け身がち

- 他人の評価で自分の価値を決め、他人と比べる傾向

- 否定的な考えを持つ

- 自分で決めず他人に決めてもらう

共感できる部分はあるけど生きづらいわよね…

ちなみに、私の子供時代にぴったり当てはまりました。

日本人は自己肯定感が低い

興味深いデータがあるんだけど、見てほしいんだ。2013年の古いデータだけどね。

13~29歳の若者を対象とした意識調査

「自分自身に満足しているか」(単位:%)

え!日本だけ低い!しかも極端に!

他にも設問があるんだけど、自分を肯定的に捉えるような設問は数値が諸外国と比べて低いんだよね。

どうしてなんだろう。

日本ってよく恵まれてるって聞くけど…。

理由とかあるのかな。

考察は色々あるんだけど、文化や歴史的な背景、教育や働き方、家庭環境や子育てなど色んな要因が複雑にあるんじゃないかって言われてるよ。

自己肯定感チェックをしてみよう

もし、自分自身の自己肯定感が高いのか、低いのかわからない方は、簡単にチェックできるサイトがいくつかありますので診断してみるのもいいでしょう。数分で終わるのである程度の傾向はわかります。

私もいくつか診断してみましたが、全て「低い」でした。

自己肯定感が低いのは悪いことなの?

自己肯定感が低いとは言い換えれば「謙虚」と言えるかもしれません。

「私は自分が大好きだ!」と言う人は少なく、それを周りに言うと違和感があるかもしれません。

それは日本人ならではの文化や民族性ですね。

あなたは自己肯定感が低いのは悪いことだと思いますか?

謙虚さは時には社会での人間関係で大切なことかもしれませんが、自分が達成できた成功を自分で認められず、常に他人と比較して落ち込むような生き方は疲れてしまいます。

もし生きづらさを感じているようであれば、自分で自分を認めてあげるということは大切です。

うつ病と自己肯定感が低い人との関係は?

自己肯定感が極端に低い人は、自分のことを認められずストレスを抱えることが増えていきます。

正確な因果関係は証明されていませんが、うつ病になりやすい性格に「認知の歪み」があります。

それに共通する項目があるため、注意は必要だと思います。

「認知の歪み」については参考記事にまとめてあります。

自己肯定感を高めるにはどうしたらいいの?

もし、自己肯定感が低いと感じていて、高めたいという人には私が実践している方法を紹介します。

ななころさんも自己肯定感が低いもんね笑

褒め療法(ホメ療法)をする

これはツイッターで流行しているのですが、自分がその日にできたことをツイート(投稿)するだけです。

内容はどんな小さなことでも構いません。

具体的には、

- お風呂に入れた

- 散歩ができた

- ご飯が美味しかった

そんな些細なことで構いません。

それをツイートしてハッシュタグ「#ホメ療法」をつけてツイートするだけです。

同じようにツイートしている人との繋がりもできますし、褒め療法仲間ができるので楽しいです。

他にも「#みんなdeポジティブ人間化」「#今日のよかったこと3つ」などのハッシュタグもよく使われています。

褒め療法(ホメ療法)の効果はあるの?

数ヶ月続けてるけど、効果は感じてるよ。

今までは何もできなかったことを悩んだりする日が多かったけど、何もできていないと思い込んでいただけと気付けたよ。

自己肯定感ノートを作る

もしツイッターをしていない、人には見られたくないという人は、アナログ方式を使いましょう。

名前は自己肯定感ノートで浸透していますが「できたことノート」でも「褒めノート」でも好きな名前を付けてあげて下さい。

そこに自分が今日できたことを毎日書くだけです。

一日のできごとを文字にすることは大切なことです。

それを読み返せば、日記みたいに振り返ることもできますね。

比較する相手を昨日の自分にする(他人と比較しない)

自己肯定感が低い人は「他人からの評価、他人との比較」と他人を対象にする傾向が高いです。

でもあなたの人生は他人ではなくあなたが決めるものです。

私は比較する相手を昨日の自分にしています。

「昨日できなかったことができた」を繰り返していくうちに、1ヶ月前にできなかったこと、1年前にできなかったことがどんどん増えていきます。

そして数年も経てば、できることが増えていき、それが成長へと繋がると思っています。

昨日できなかったことが今日もできない。

そんな日ももちろんあります。

ときには、できないことが増えていくこともあるでしょう。

そういう場合は無理にまで自分を褒めたりすることもなく「今はこういう時期なんだな」と受け入れることも大切です。

自己肯定感が低いって悪いことなの?褒め療法ってなに?のまとめ

自己肯定感という言葉はまだ新しく定着していないかもしれませんが、結局のところ「自分の在り方」だと思います。

無理にまで高める必要はないですが、もし生きづらさを感じているならば、少しでも自分を認めてあげる、自分を好きになる、そういう少しずつの変化が生きやすさに繋がるのではと思います。

自分が変われば、世界の見え方も変わってきます。私はそう信じています。

お気軽に感想をどうぞ

Taniです。

おはようございます。

自己肯定感について読ませていただきました。真面目な人は、ともすれば自分に厳しく考えがちだと思います。小さな事から、目標を立ててそれを実施する、そして自分を褒める(肯定する)ことは、大切な事だと思います。

Taniさん、コメントありがとうございます。

記事を読んで頂けて嬉しいです。

私も昔は絵に描いたような生真面目で自分を褒めることが苦手な子供でした。

最近では少しずつ変化が現れて、自分を認められつつあります。

小さなことでもできたことを喜ぶことの大切さに気づけました。